翰墨結縁

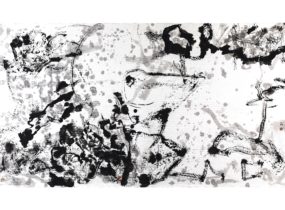

右下に傾く濃い線は、ハートに矢が刺さったような、あるいは矢文のようにも見える。最後に折れて影のようにも見える。それは、上質な墨で描かれた線の持つ存在感によるところが多い。もしこの絵を墨汁を使って描いたらなら、線はもっとベタな感じになってしまい、このような立体感は出なかったのではないか?

もちろん、墨汁にもいろいろあって、日進月歩である。墨汁の中には、磨った墨をそのまま液体化した液墨として製品にしたものもあり、それなりの立体感を持つ線の表現も可能になってきた。しかし、それらは工場で生産されるものであり、その成分粒子は機械で均質化され、手で磨るよりもはるかに細かく流状性も高く、そのため紙の上では磨った墨よりも立体感が弱いように感じる。実は私は10年ほと前まで、作品のほとんどを墨汁を使って作品を描いていた。線に立体感があるとかないなど思ってみたこともなかったが、ある時、年代物の「鐵斎」という唐墨をわけていただいたことから次第に墨について関心を持つようになった。

墨は本当に難しく、悩ましい。墨は時間と共に、あるいは保存の状況によって、同じものでも墨色が変化する。

日本のものはまだ理解しやすい。どこそこのメーカーのこの墨はどうかとメーカサイドに尋ねることもできるし、色見本を見ることができるものも少なくない。しかし中国の墨、こと唐墨となるとはまさに玉石混交である。見た感じしっかりとしていても、磨ってみるとブクブクと泡が出てきたり、ポロポロ折れてしまったりと一筋縄ではいかない。文化大革命以後、墨の品質はどんどん悪化し、それをカモフラージュするかのように、古い型を使って、巧みに美しい倣古墨が大量に作られた。

嘘偽りは想定内である。しかし、そのことは十分承知しているにもかかわらず、私は何度もそういう墨に手を出して、結局、ちょっと磨ってほっぽり出しては、また別の墨に気持ちを奪われてしまう。欲しくて欲しくてたまらなくなる。どんな墨色の墨だろうかと気になって仕方がない。たぶんそれは素晴らし墨色に出会い、それで描くときっといい作品ができるのではないかという一種の信仰のような、すがるような想いからきているせいで、墨を買うことをなかなかやめられない。

「翰墨結縁」「翰」は筆のこと。筆と墨が出会って「書」が生まれる。そしてこの絶妙な出会いから生まれた書=詩や文学、あるいは画を通して深い心のうちを共有できるような友と出会うことでもある。

私にも素晴らし出会いが待っていてくれることを信じて、もう少し制作を続けよう。

2020年12月8日