敦煌壁画の復元模写

2018年4月より、12月まで毎月京都に出かけ、京都造形芸術大学 芸術学舎 で行われた「水墨アトリエ1・2」という講座を受講することができた。

この講座は初心者に中国の国画である水墨画を体系的にまた段階を追って学ぶために開設されている。講座自体はこの後3・4と中級レベルへと進んでいく。今回は、中国の水墨画の基礎となる技法やその学び方を8回にわたって学習することができた。中国の国民的水墨画家、李可染のご子息で現在中国できわめて人気のある李庚先生による指導によって組み立てられた講座で、一般の人向けの講座とはいえ、中国の美大の授業展開に近いのも魅力である。何十年かぶりの学生気分で朝から晩まで絵を描くことに集中できた。美大の雰囲気も味あうこともでき、友達もできて楽しかった。

私は、ごく幼い時、幼稚園〜小学生の頃私はほかのお子さんより絵を描くのが上手だと思っていた。毎年動物園で行われる写生大会ではその全国展でもいつも上位に選ばれ、たくさんの賞状をとっていたからである。ものを見て描く写生大会で、どこまで動物園たちの特徴や生命感を描がけたかのかは怪しい。ただパレットの上でぐるぐると絵の具を混ぜていた手の感覚は覚えている。とにかくその頃から色彩が好きだったのだろう。そしてその延長線として、将来は何になるかと人から聞かれると、いつも「絵描きさんになる」と言っていた。結局は美大には進まず、アカデミックに絵を学ぶことはなく、我流で今まで来た。もちろんその間に素晴らしい先生方との出会いがあり、適切な指導を得て、自身の絵の世界を育てることができた。そのため絵は学校に行かなくても上手になれると思っていた。にもかかわらず、一般向けの講座とはいえ、今回なぜ大学での講座を受けたのか?

この講座を選んだ理由は中国の美術学校で行われている学び方によって多方面から水墨画について学べるようにカリキュラムが組まれているからだ。ジャンルとしての水墨画の広がりを学びたくなったからだ。

いや、有り体に言えば以前のようには絵が描けなくなったからかもしれない。また自分の描く絵に飽きてきたというのもある。これは絵のおける「加齢現象」とも言える。特に私のような制作スタイル、たとえば何も見ずに、まずは筆を動かし、そのストロークから生まれた線や面に自分の中の何かの記憶や体験、季節の変化などを紡ぎ出してイメージを作っていくような、そういう制作のアプローチをするものにとって今は正念場とも言える。何を見ても珍しく、あれやこれや空想してクスクス笑っていた頃とは違い、もうずいぶん感動することも減っている。感じる能力や感動する力はじっとしていては退化する一方である。創造の源泉が枯渇し始めた。そのため創作の杖として、改めて技法を習得したい、先人の作品を学びたいと思ったからだ。

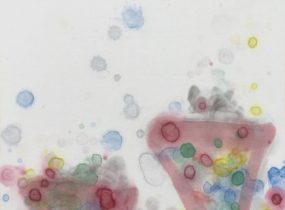

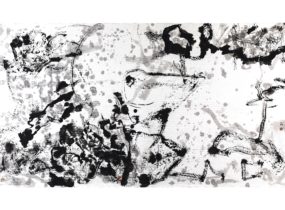

通い始めるとやはり街のカルチャーセンターとかの講座とは違っていて、大学の単位認定のこともあり、さすがに内容は豊富で,正直大変だった。宿題も出る。ひとつの課題に40枚程度制作することも求められ、絵師になるのは簡単ではないと悟った。上のこれらの絵はその課題として提出したもである。一番最初の講義で線のみで対象を立体的に描く『白描表現」について習い、それを踏まえてそれに着彩するという『色彩」の授業のために提出した敦煌莫高窟第285窟の壁画の「雨神」の模写である。

一番目が現状模写,二番目が復元模写である。色彩は長い時間のなかで変色し、本来の発色を残せない。現状の分析結果から顔料を特定し、制作当初の色彩を想定、復元して模写したものを復元模写という。この壁画部分で現状模写ともっとも異なるのは,黒褐色を呈する部分である。色彩分析については「[報文]敦煌莫高窟第285窟南壁龕?の彩色材料および技法」『保存科学』48号という文献がありそれを参考に、その部分の顔料を鉛を成分とする塗料である鉛丹と考え、もとの朱赤色に置き換え,復元模写した。どこまで、西魏の雰囲気を醸し出せたか自信はないが、鑑賞するだけでなく、こうして実際に模写してみると気持ちが動いた。

多くの天才は早逝して、加齢に至らない。また大家といわれる画家たちは軽やかに年齢をかわして、とても長寿である。さあ天才でも大家でもない私はどうしたもものだろう。目のよく見えなくなってきた。しかし、きっと最も大切なことは、日常生活においてどれだけフレッシュな感覚を持ち続けてられるかということであろう。まずはもっとわがままに、そして感じるままに動いてみようと思う。もしかしてどこかで何かを拾うことができるかもしれない。とにかくこのままでは終われない。新たな余白をぜひ味わいたいと願わずにはいられない。

2019年2月26日