12月はどうも財布が寒いせいでしょうか、なんだか不安な感じがします。

作品の一部をトリミングしてみました。

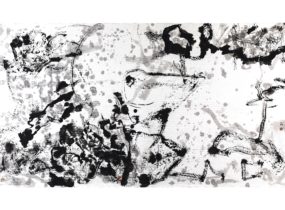

中くらいの濃さの墨の紙全体に雑木の枝をかなり描きこんでだ後に、紅色の色水に少し藍や薄墨をいれ色彩を落ち着かせ、画面にたっぷりとふりかけました。あるところは紅をそのままにし、あるところは薄墨を多く使ったりして、変化させます。色のむこうから木々の枝見え隠れしています。

「18歳の森」というタイトルをつけてみました。

森というと緑の森がまず目に浮かびますが、この作品は紅色の森です。なんだかおんなの情念の森のように感てなりません。胸がしめつけられそうで息苦しくて、憂いと不安にみちたような森です。墨で雑木を描き終わったあと、私が紅の絵の具を選んだしまったときから、このストーリーがはじまりました。紅とういう色彩には女性をどこかに縛りつけてしまうような、呪縛的な魔性のような力があるように思います。もし、緑や黄色の絵の具を選択していたらまったく違った印象になっていたでしょう。しかし制作にあたって、紅いろでなければならなかったところに、深いところで好む好まざるにかかわらず私は私自身を自縛している「女性」とううものを引き受けようとしたのかもしれません。

「紅」という色

染色家の志村ふくみさんのエッセイ『母なる色』に「紅」についての行があります。志村さんは、ある朝立ち上がったその藍甕の蓋をはじめて開けられた時、そこに「…朝の光をうけて「紅色」がまるでいきもののようにそのうえを徘徊している。」ことにきづかれ、こころを動かされて、「紅色」についてのご自分の深い思いを書きつづられいます。

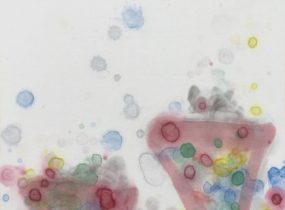

「俄かに鳴り響くように何千、何万という大小の気泡が静かだった甕の底からふつふつと湧き上がってくる。互いにせめぎ合い、もみ合いながら、みるみるうちに気泡は甕全体を覆いつくす。発酵する力、色を生み出そうとする苦しみ、もうそこに藍の色は誕生している。….藍は胎内に紅色を宿している。」と。

志村さんとは一度だけお会いしたことがあります。と言っても、正確に言うと志村さんが京都三条河原町の朝日カルチャーセンターで講座をなさったときに、当時染色を始めていた母といっしょにお話を聴かせていただいたことがありました。もう30年以上まえのことです。春花咲く前に伐採されてしまった桜の木、その皮を急いで剥いで枝や幹を煮たてて糸を染めると桜色に染め上がることができる、「色」は「いのちそのものである」というお話を覚えています。会場に持ち込まれていた志村さんが染められた絹糸が金色に輝いていとことが今でも忘れられません。

2012年12月10日